監督:マーク・フレッチャー

イギリス出身。ブリストル大学で動物学と心理学を専攻し、動物認知学の研究を行う。大学卒業後、1985年からBBCのナチュラル・ヒストリー・ユニットに所属。40年近く野生動物映画の編集者兼ライターとして活躍している。プロデュース、編集、脚本を手掛けた作品は200以上に及び、50を超えるエミー賞をはじめ、多数の賞を受賞。自然ドキュメンタリーのジャンルを確立した第一人者であるデイビッド・アッテンボローへの脚本提供でも知られる。

《メッセージ》

この映画は、マッコウクジラが彼らの人生や人間との関係を通して私たちを導いていく様子を描いています。クジラたちは私たち人間よりも強い家族の絆を持ち、互いのために命を落とすことさえあります。この映画は報われない愛、誤解、そして最後に啓示を得る物語ですが、それはクジラが自分たちの世界へと導いてくれることを許してくれたからこそ実現したものです。その結果、感情のジェットコースターのような展開と、科学的にも重要な、誰もが楽しめる映画が誕生したと思います。

パトリック・ダイクストラ

アメリカ・コロラド州デンバー出身。フロリダ州立大学を卒業後、ニューヨーク大学ロースクールを経てアメリカ最大のローファームの一つに就職し、8年間弁護士として働く。その間、資金を貯めながら、世界中の海へクジラを探しに出かける。数年後、個人で撮影していたクジラの映像がBBCやナショナルジオグラフィックの目に留まり、撮影の依頼が入るように。100か国以上を訪れ、ソマリランドの部族地域や南極の氷山の下でのダイビング映像など、あまり人が好んで行きたがらない過酷な場所での撮影も行う。2017年には、世界中で大ヒットした海洋ドキュメンタリー映画『ディープ・ブルー』(2003年)の基になったBBCのTVシリーズ第2弾「ブルー・プラネットⅡ」に収められた4つのエピソードを担当。シロナガスクジラの授乳シーンやヒートラン、空中からマンタのトルネード摂食シーンを世界で初めて撮影し、英国アカデミー賞(BAFTA)を受賞。スカイダイビング、スキューバダイビング、ハンググライダー、パラグライダーをたしなみ、あらゆる場所での撮影に情熱を燃やし続けている。

《メッセージ》

私は10代の頃からクジラに魅了されてきました。そのきっかけは、スミソニアン自然史博物館に行った時のことです。角を曲がると、実物大のシロナガスクジラのレプリカが目に飛び込んできました。シロナガスクジラは地球上で最も大きな動物であり、かつて存在した恐竜よりも大きいこと、そしてそんな大きな動物がこの時代にも存在していることを知りました。その時、僕はいつか海でクジラと出会い、できるだけ多くの時間を一緒に過ごしたいと強く思ったのです。『パトリックとクジラ 6000日の絆』では多くのテーマを取り上げていますが、僕が伝えたいメッセージの一つは、クジラも僕たち人間と同じように個性を持っているということです。個体のクジラも、クジラの家族も、またクジラの群れもそれぞれ個性があります。世界のクジラ種を保護することは重要であるのは言うまでもないことですが、地域ごとの保護活動にも目を向け、クジラの群れ単位で守ることも大切なことです。クジラはそれぞれ非常にユニークな存在なのです。

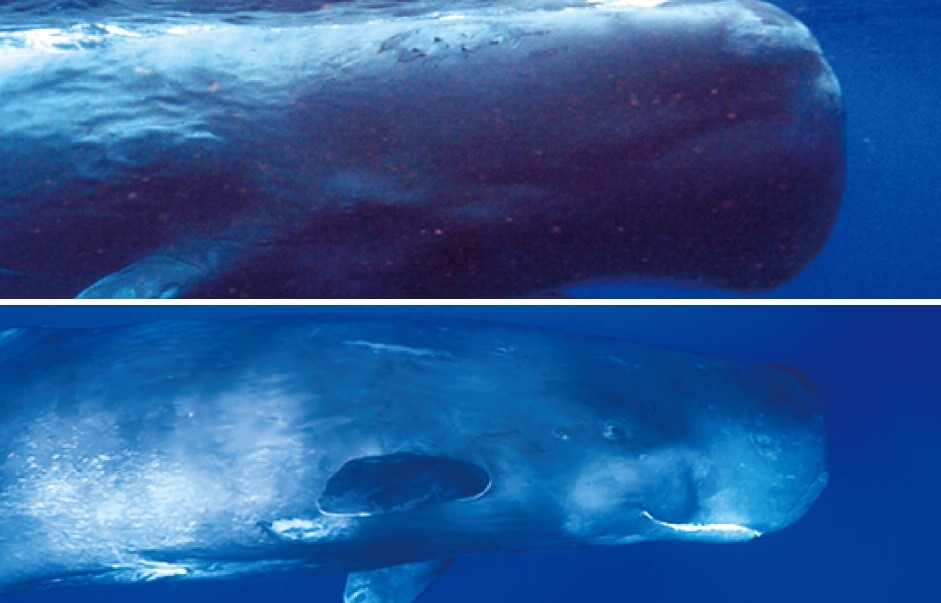

ドローレス

ドミニカの海に生息するメスのマッコウクジラ。2019年、海中で出会ったパトリックに興味を持つ

キャンオープナー&赤ちゃんホープ

パトリックが初めて仲良くなったメスのマッコウクジラ。10年ほど前から交流。2017年頃、赤ちゃん「ホープ」を出産

クジラ豆知識

●クジラの仲間は90種類以上

●イルカとの違いは、体長の差!

(4メートル以上がクジラ、4メートル未満はイルカ)

〜マッコウクジラ編〜

●体長16〜20メートル体重40〜60トン

●あらゆる動物の中で脳が最大

●尾を水中に下に向け「立った」姿勢で眠る

●哺乳類の中で最も深く(水深2,000メートル)、

最も長く(最長2時間)潜水する

●クリック音を発して仲間とコミュニケーション

●仲間どうしの絆の強さは人間以上!

アイウエオ順

世界一大きなまばたきに、忘れていた何かが静かに呼び覚まされる。

そして、見えない絆が、空と海の境界に確かにあった。

あらた ひとむ さん(whale artist)

とんでもない映像美!奇跡のような風景が目の前に広がり続けるぞ!

運命の恋を描いたラブストーリーを見ているような、美しいドキュメンタリーだ。

赤ペン瀧川さん(映画プレゼンター)

海洋ドキュメンタリーと一線を画す、環境ではなく心情を伝える映像。

この作品は、ドラマを見たような余韻と共に“絆”と“赦し”という言葉を僕の胸に置いていった。

岡田裕介さん(自然写真家)

小学6年生の時、ドラマの撮影でトンガ王国に二ヵ月滞在したんです。

その時、水中撮影のスタッフさんに「海」の美しさと怖さを教わって以来、

わたしは海に魅せられ続けてきました。

海関係の映画も、ほぼ観ていると言っても過言ではありません。

その中でも『パトリックとクジラ 6000日の絆』は、圧倒的だとおもいます。

映像美などという表現を超越した世界が、本作には宿っている。

大袈裟ではなく、ちょっと人生観を揺さぶられるとおもいますよ。

坂上 忍さん(俳優)

こんなにクジラと心を通わせることができるのかと圧倒された。

心を許してくれているからこそ撮れる濃密な水中映像。

超えてはいけない一線があることもクジラが教えてくれる。

篠宮龍三さん(フリーダイバー/写真家)

見ることも聞くこともできないクジラ達の絆をパトリックは感じ取れたのだろう

ドミニカのマッコウに逢いに行きたくなってしまう

そんな映画です

高橋怜子さん(水中写真家)

なんて美しいラブストーリー!!

パトリックの揺るぎない情熱がクジラのこころを深い信頼へといざなってゆく。

そして…人間とクジラの夢のようなダンシング!

想像をはるかに超えた映像が目の前に広がってゆく!

ぜひ映画館で観とどけて欲しい映画だ!

竹中直人さん(俳優、映画監督)

幻想的な海中の圧倒的映像美。マッコウクジラは生涯の3分の2を深海で暮らすという。

私も海底5,351mに潜った時に感じたけど、深海と宇宙って、美しさも神秘もすごく似てる。

考えるより感じろ!な映画です。

中川翔子さん(歌手、タレント、声優、俳優、イラストレーター)

まず美しい水中の映像に釘付けになります。

そしてクジラの仲間意識、また人とクジラの信頼関係には感動しました。

一人で見るよりも友人同士か家族で見ると更に素敵だと思います。

ピーター・バラカンさん(ブロードキャスター)

巨⼤なクジラたちの愛情深く神秘的な⽣態を、圧倒的な迫⼒と美しさで記録した⽣命のロマンにあふれた作品。ワクワクしました。

⼭内將⽣さん(AOAO SAPPORO館⻑)

たくさんのご応募をいただきありがとうございました!

力作ぞろいでとてもすばらしかったです。

厳正な審査の結果、こちらの作品が入選いたしました。おめでとうございます!

※クリックで拡大することができます

<優秀賞(順不同)>

お名前:小澤八尋 さん

題名:「うみの魚たち」

<審査員講評>

マッコウクジラが魚たちの間をのびのびと泳ぐ、とても素敵な作品でした。カラフルな色づかいがとてもきれいで、見ていると海の中に入りこんだような気持ちになります。マッコウクジラを下から見上げた姿も上手に描かれていて、体のシワや魚の動き、海の流れがつながっているように見えて、とても楽しい作品です。

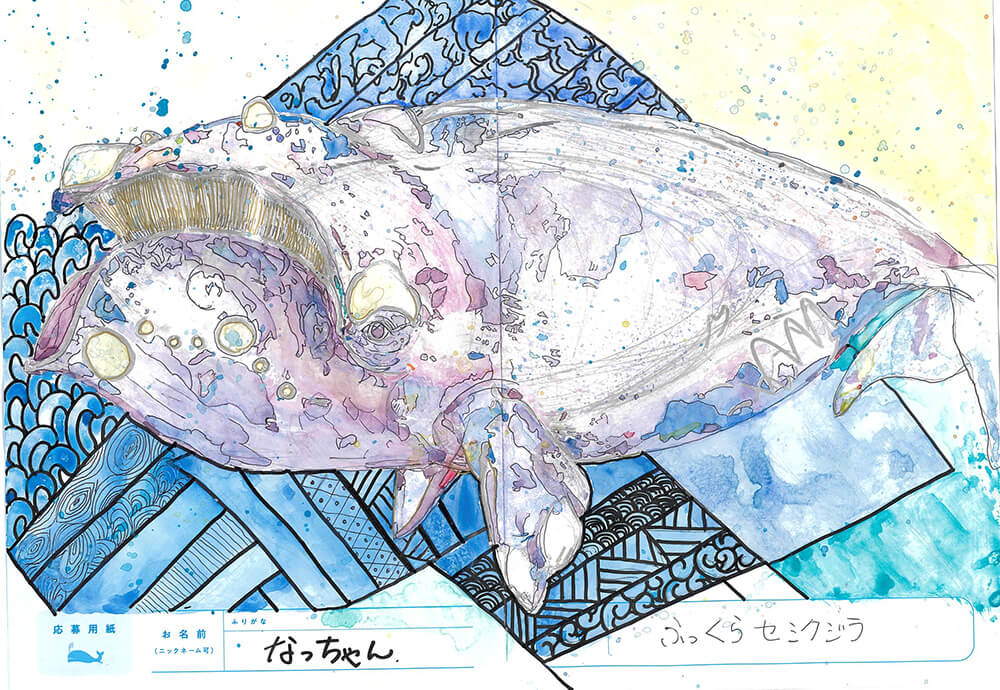

お名前:なっちゃん さん

題名:「ふっくらセミクジラ」

<審査員講評>

セミクジラが、とてもアーティスティックに描かれた作品です。ヒゲクジラの特徴であるクジラヒゲもしっかり丁寧に表現されています。背景には、波や和風の模様が躍動感たっぷりに描かれていて、セミクジラの学名「Eubalaena japonica」、つまり日本のクジラにぴったりの世界になっています。全体のバランスもよく、とても素敵で、見ているだけで楽しくなる作品でした。

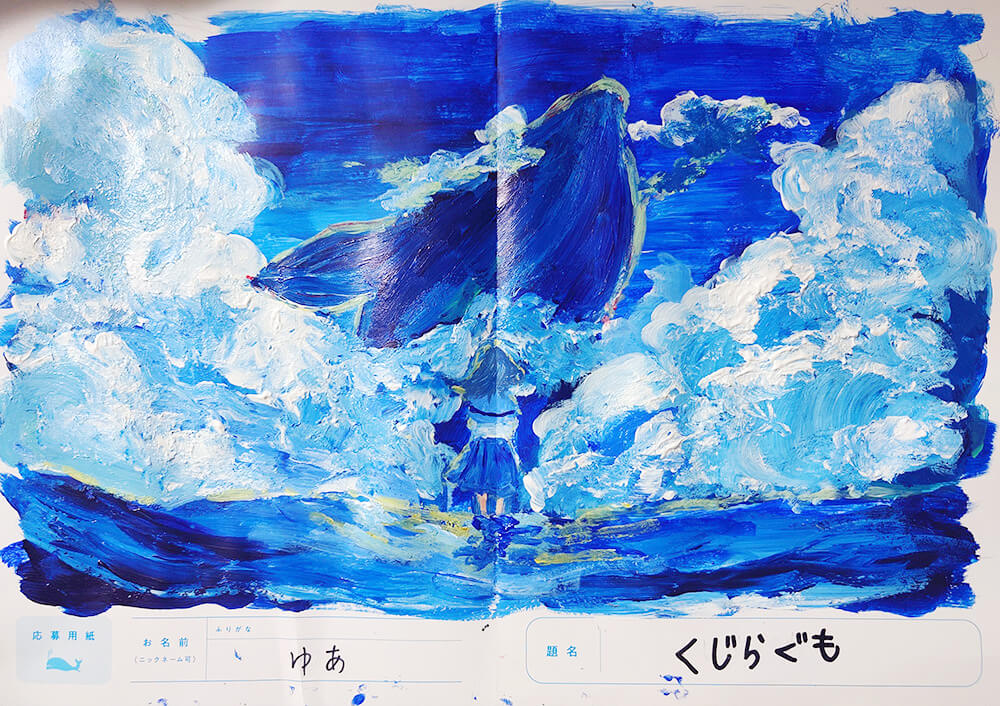

お名前: ゆあ さん

題名:「くじらぐも」

<審査員講評>

入道雲の中から大きなクジラがブリーチングする様子を描いた、迫力ある作品です。絵の具も重厚に重ねられており、絵画ならではの存在感があります。まさに空と海の境界に立つ主人公の目線で、クジラの大きさや力強さを感じられる一枚です。

<パトリック賞(順不同)>

お名前:のんちゃん さん

題名:「蒼穹に響くクジラの歌」

<審査員講評>

クジラにとっての大空は、まさに大海のよう。そんな広がりを感じさせる色づかいがとても美しく、まるで洋書のハードカバーを思わせるような作品でした。タイトル「蒼穹に響くクジラの歌」にふさわしく、物語が始まる予感を感じさせる、とても素敵な一枚です。

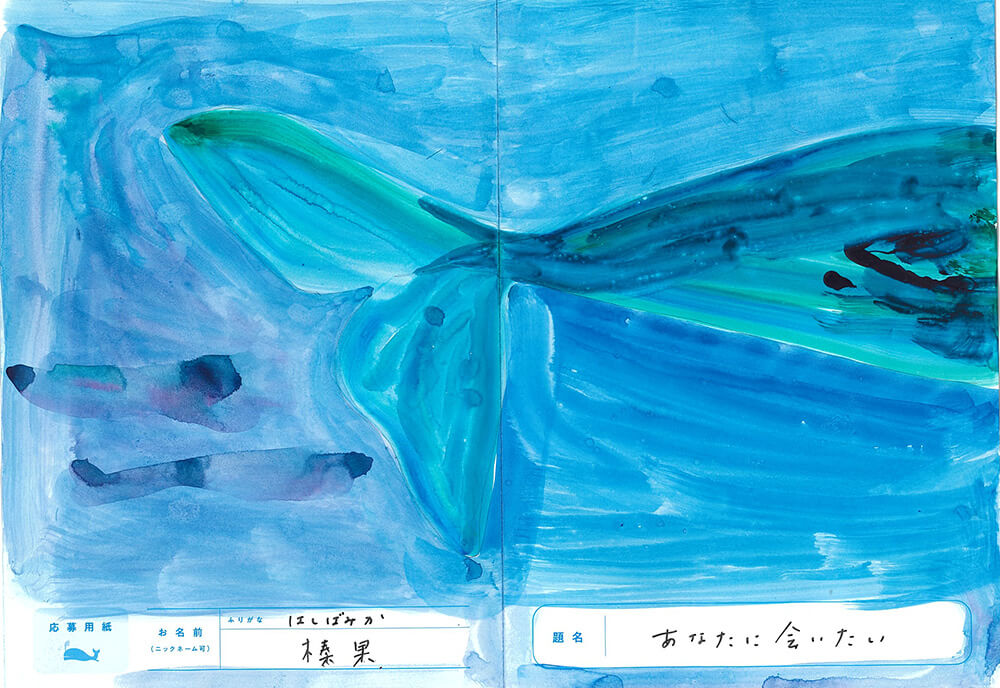

お名前:榛果 さん

題名:「あなたに会いたい」

<審査員講評>

一見すると一面青く塗られた作品ですが、中央にはクジラの尾びれが描かれています。その後ろには、並走するように泳ぐ青い二筋があり、タイトルの「あなたに会いたい」と重なります。作者がクジラと一緒に泳いでいるのか、それとも少し離れた場所で泳ぐクジラなのか——見る人によって感じ方が変わる、そんな奥行きのある素敵な作品です。

<マッコウクジラ賞(順不同)>

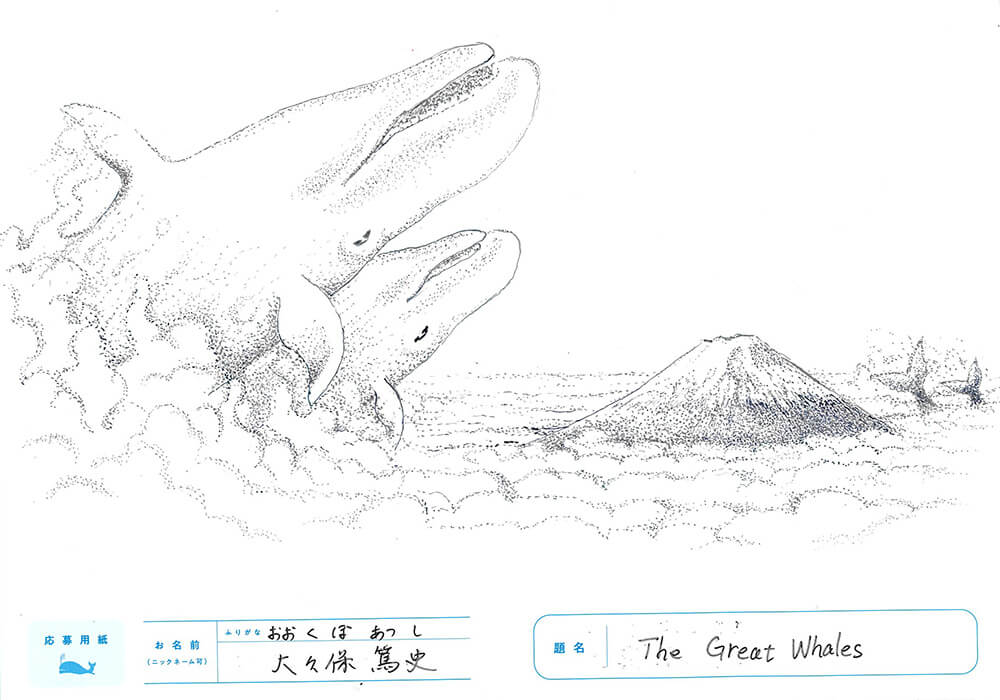

お名前:大久保篤史 さん

題名:「The Great Whales」

<審査員講評>

点描で描かれた、ブリーチングするマッコウクジラ。映画の中で、ドローレスがパトリックを見つけるシーンを思い出させるような一場面でした。富士山の雲海から飛び出すクジラの姿は、その大きさと優雅さを同時に感じさせ、とても上品で印象的な作品でした。

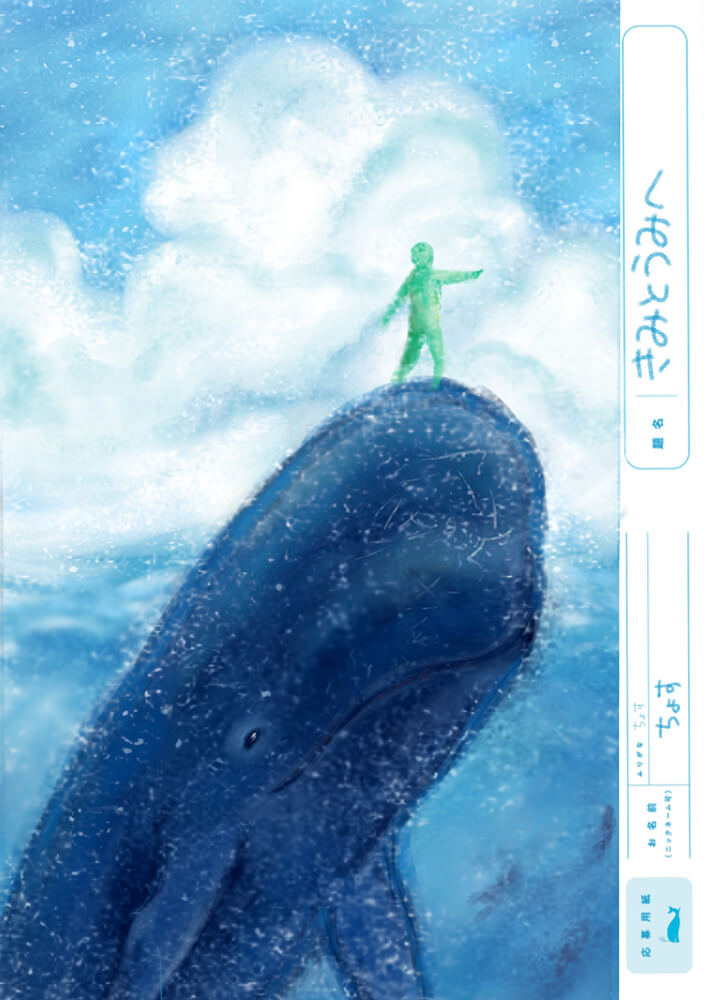

お名前:ちょす さん

題名:「きみとうみへ」

<審査員講評>

優しいまなざしのマッコウクジラが、とても印象的な作品でした。その目線は、登場人物を優しく見守っているようでもあり、私たち観る者を見つめているようでもあり、世界で一番大きな優しさを、見事に表現されています。

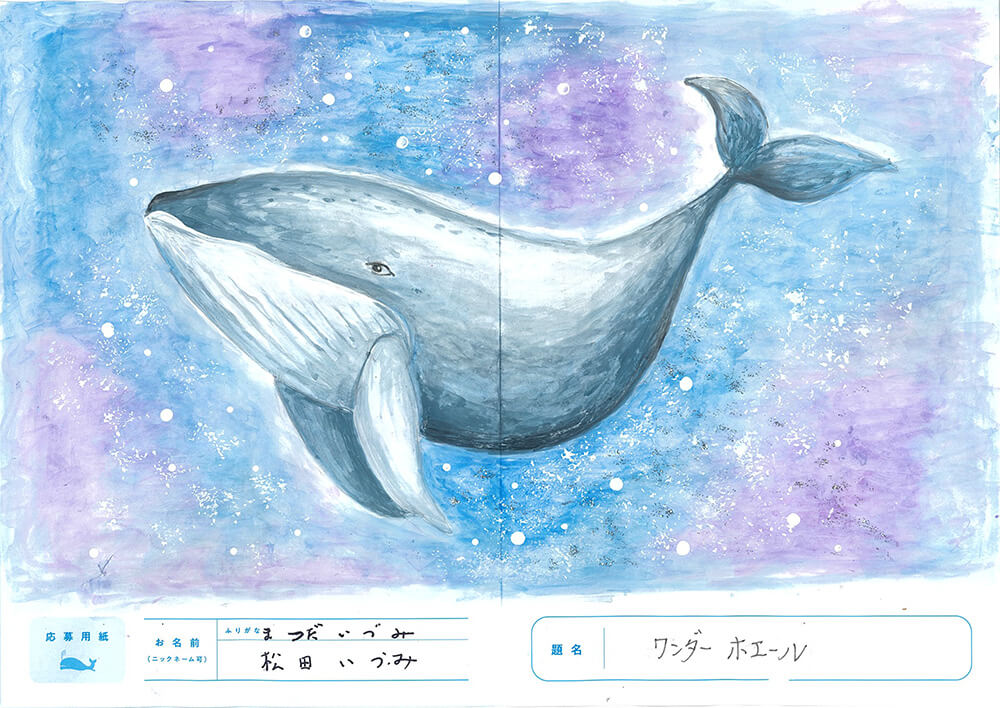

お名前:松田いずみ さん

題名:「ワンダーホエール」

<審査員講評>

クジラが海の中なのか、それとも空なのか――境界を越えて泳ぎ、浮遊しているようにも見える神秘的な一枚です。まさに“ワンダーホエール”という言葉がぴったり。 けれど、ただ漂っているだけではなく、クジラの目線はしっかりと進むべき方向を見据えていて、強さと静けさが同居する魅力が伝わってきます。

<審査員奨励賞(順不同)>

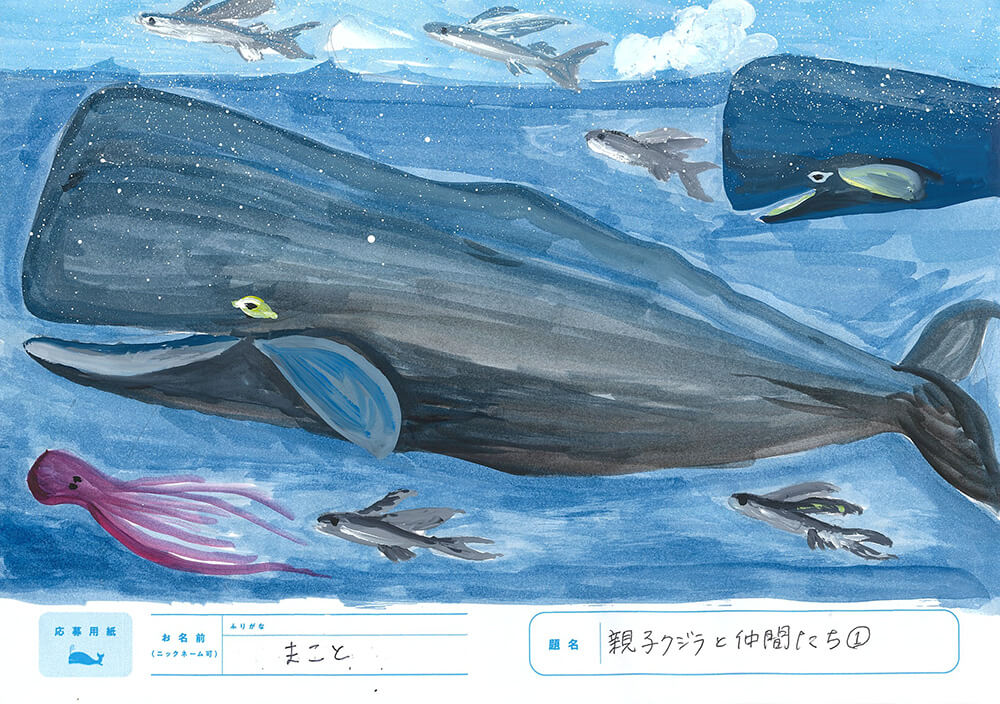

お名前:まこと さん

題名:「親子クジラと仲間たち①」

<審査員講評>

マッコウクジラの親子が、とても力強く描かれた作品です。飛魚の躍動感も印象的で、見ていて楽しくなります。全体の色づかいが左から右へ流れるようになっているため、とてもスピード感があり、入道雲が風に流れていく様子まで伝わってきます。

お名前:SAM さん

題名:「無重力」

<審査員講評>

ザトウクジラが宇宙飛行士とともに宇宙空間を浮遊する、ユニークで楽しい作品です。宇宙探査機ボイジャーのゴールデンレコードにはザトウクジラの歌も収録されており、この作品の発想は、その神秘的なイメージにもぴったり合っています。ザトウクジラが宇宙を泳ぐ姿は、見ている者に想像力をかき立てる力があります。

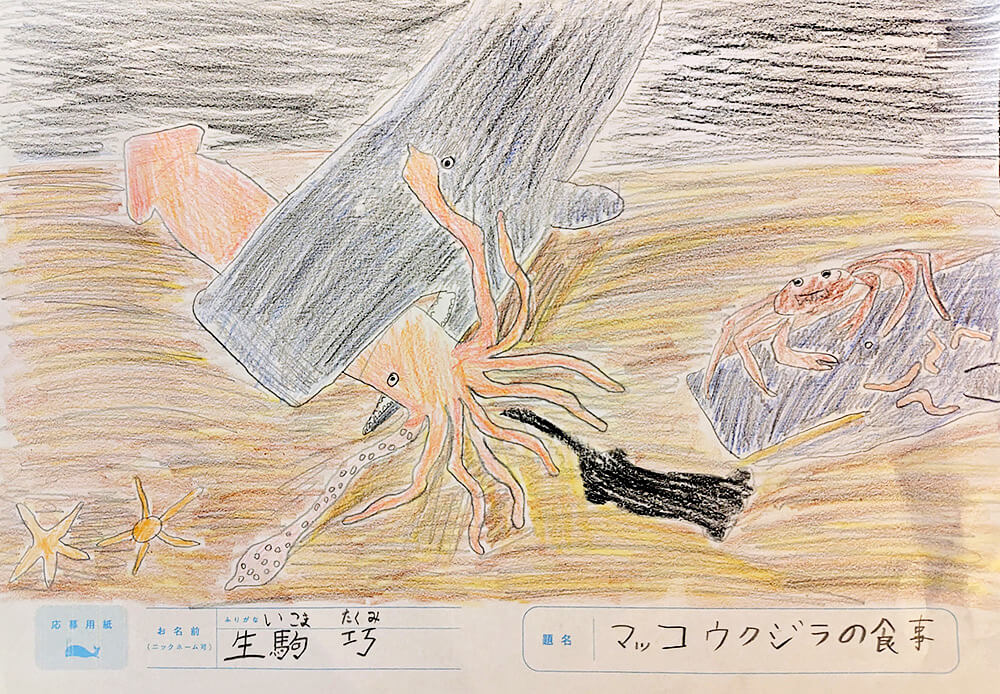

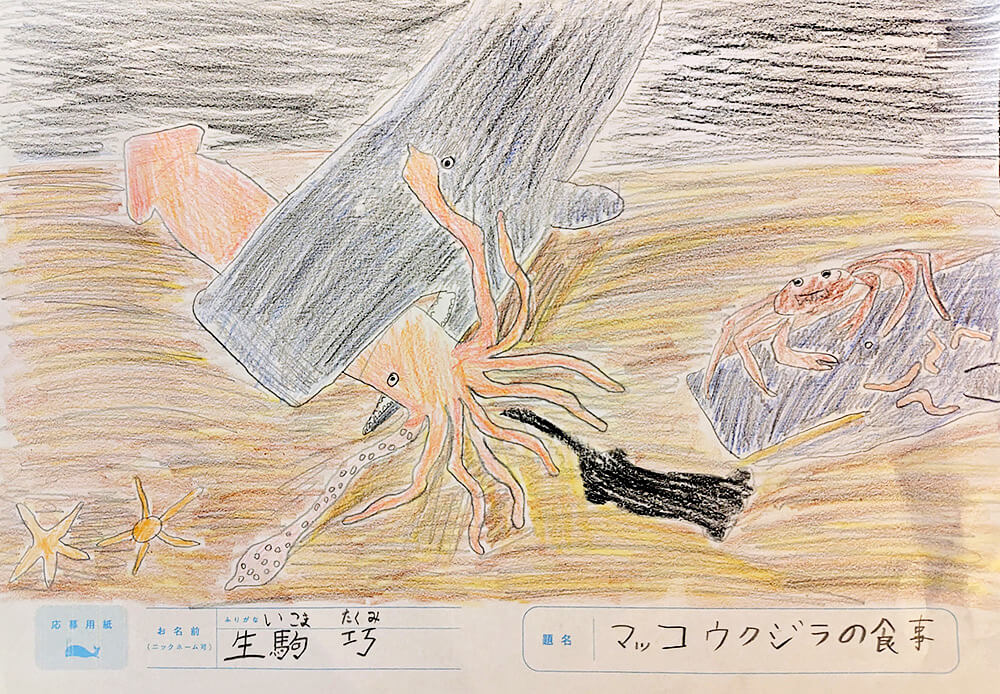

お名前:生駒巧 さん

題名:「マッコウクジラの食事」

<審査員講評>

「マッコウクジラの食事」と題された作品ですが、よく見ると右側には生涯を終えたマッコウクジラが描かれており、これから鯨骨生物群集を迎え、新たな生命の始まりを支える準備に入っている様子が描かれています。1枚の絵の中に、生命の循環という壮大なテーマが込められており、見ていて思わず脱帽してしまう作品でした。

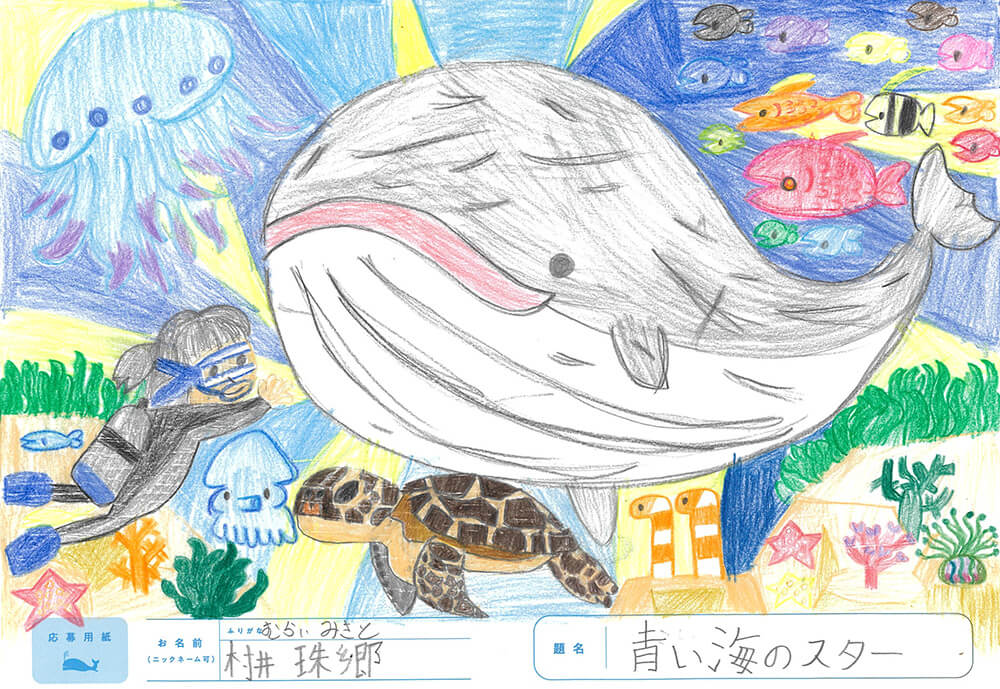

お名前:村井珠郷 さん

題名:「青い海のスター」

<審査員講評>

クジラを中心に、さまざまな海の生き物たちが丁寧に描かれた作品です。クジラはその大きさから海のスターのように見えますが、このイラストをじっくり見ると、他の魚や小さな生き物たちも、それぞれが海のスターであることに気づかされます。生き物たちの配置や動き、色の使い方ひとつひとつに作者の愛情が感じられ、海の世界の豊かさや生命のつながりを感じることができます。見ているだけで、海の中を探検しているようなワクワクした気持ちになれる、素敵な作品です。

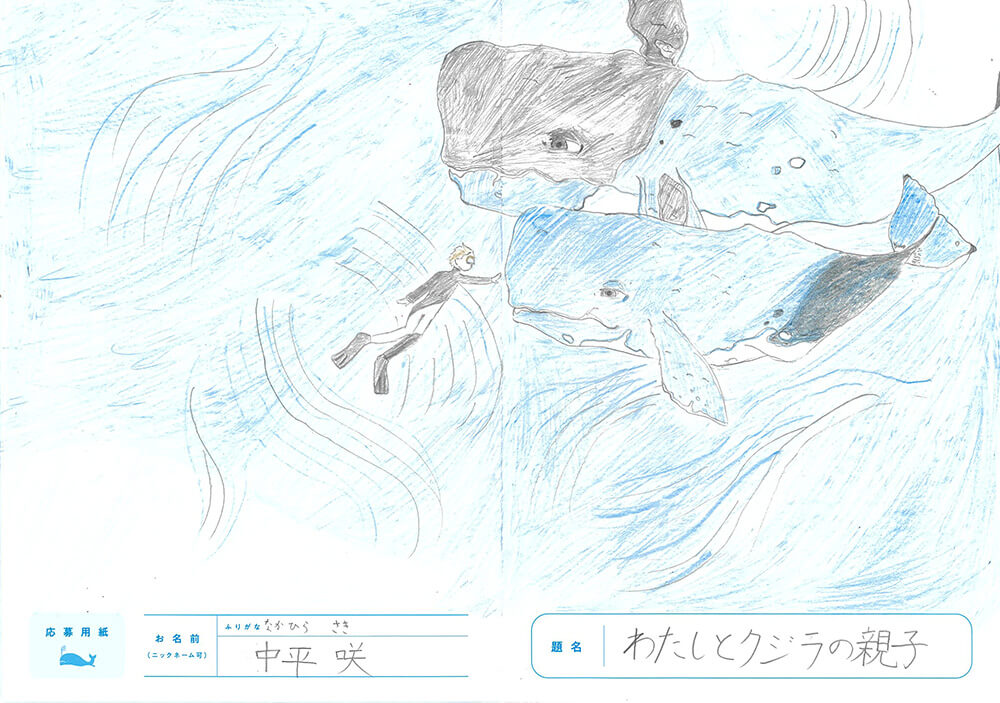

お名前:中平咲 さん

題名:「わたしとクジラの親子」

<審査員講評>

作者がまるで今回の映画の世界に入り込んだかのような作品です。クジラの親子は、キャンオープナーとホープをモチーフにしているのでしょうか。海中の海水の流れまで表現されていたり、主人公がクジラに敬意を表して触れていないところなど、細やかな思いがしっかり伝わってきます。

<AOAO SAPPORO賞(順不同)>

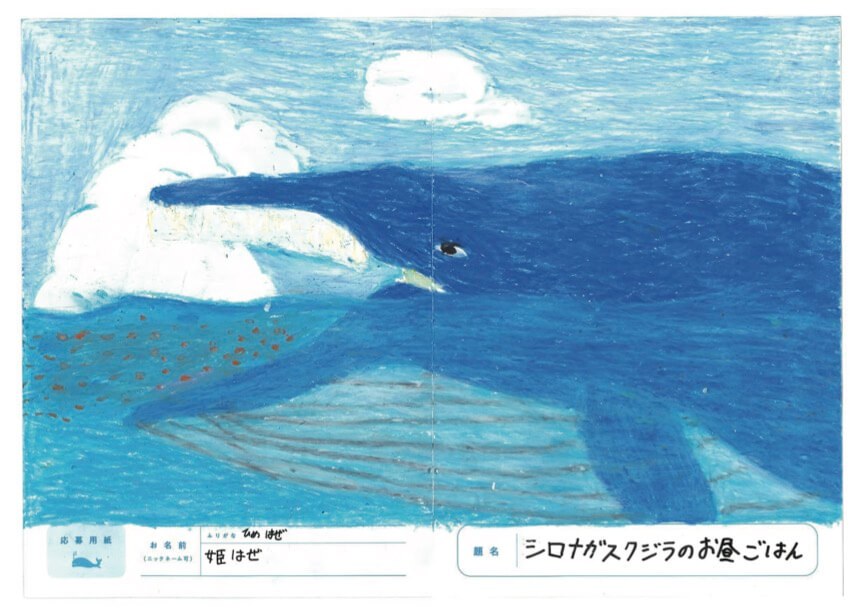

お名前:姫はぜ さん

題名:「シロナガスクジラのお昼ごはん」

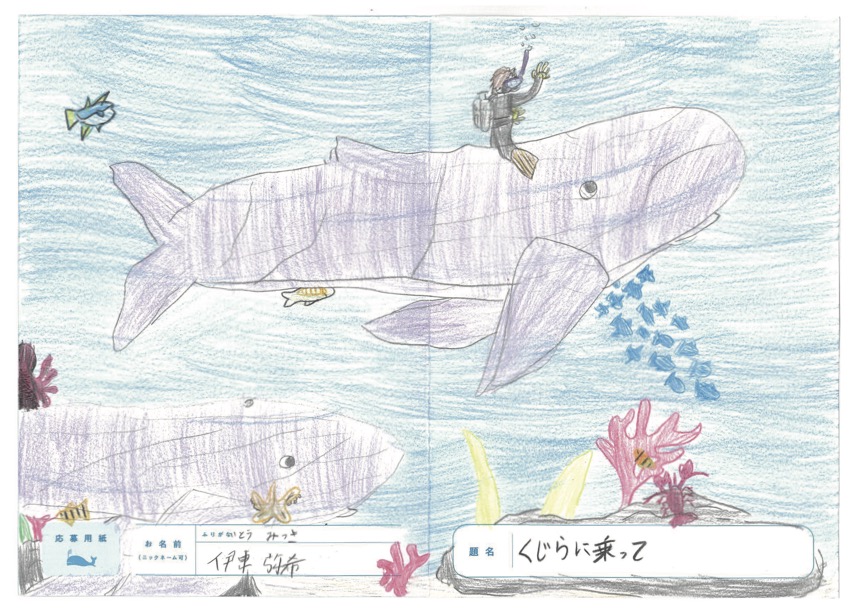

お名前:伊東弥希 さん

題名:「くじらに乗って」

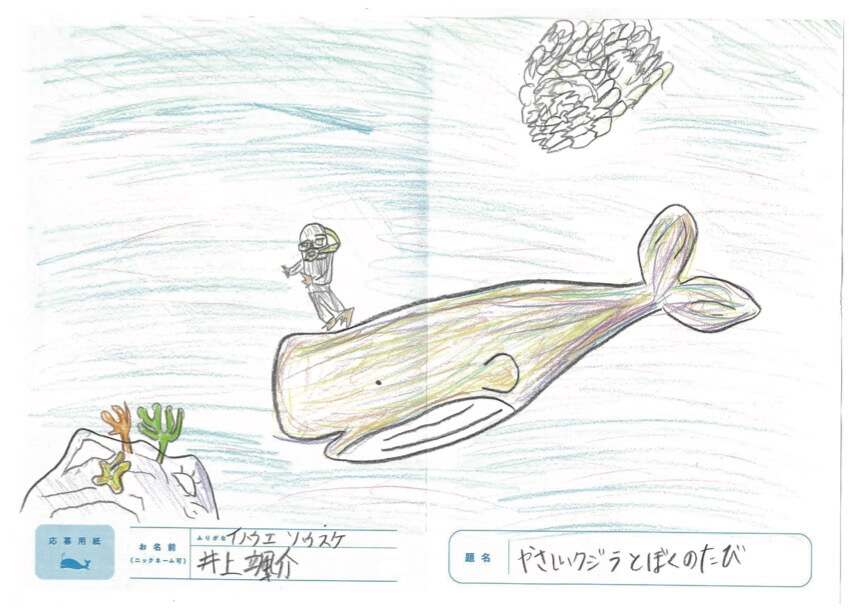

お名前:井上颯介 さん

題名:「やさしいクジラとぼくのたび」

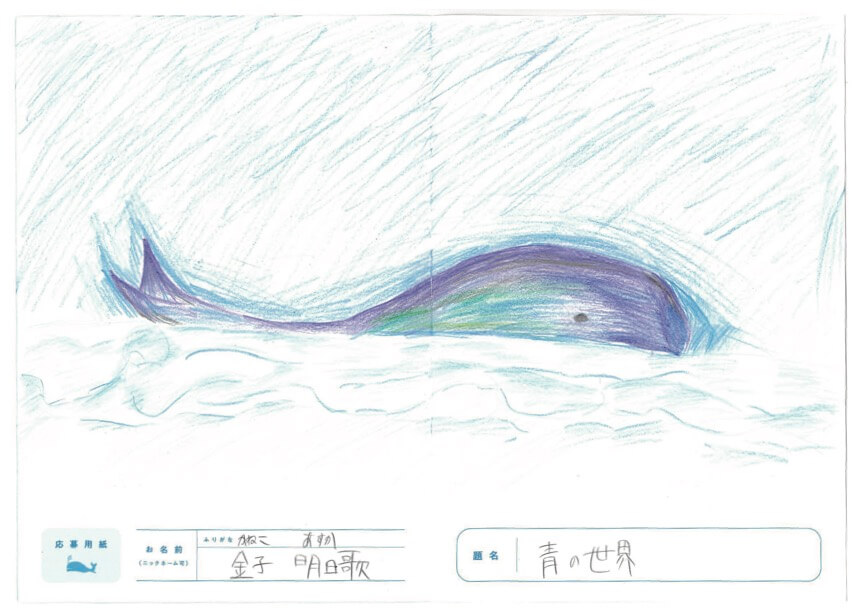

お名前:金子明日歌 さん

題名:「青の世界」

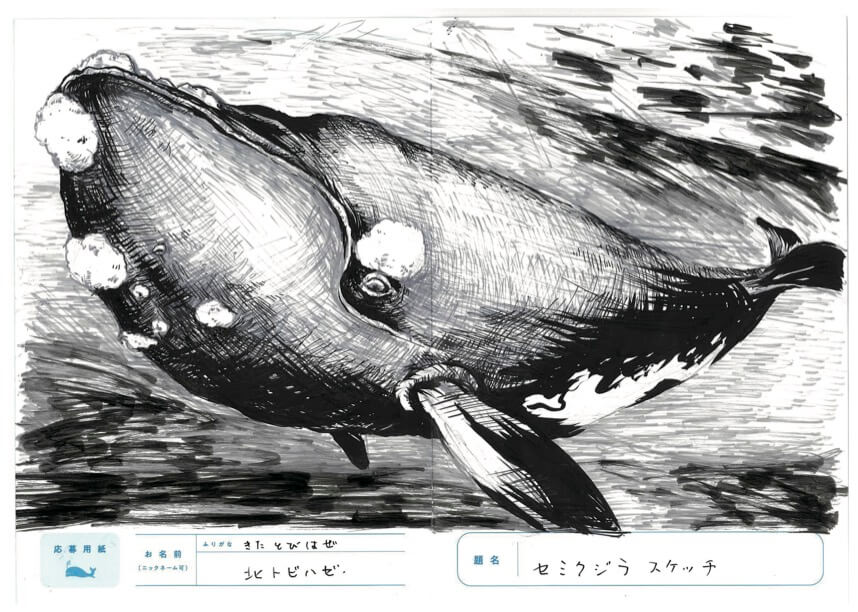

お名前:北トビハゼ さん

題名:「セミクジラスケッチ」

審査員総評/あらたひとむ さん(whale artsit)

たくさんのクジラのイラストをご応募いただき、本当にありがとうございました。

どの作品からも、クジラが大好き!という気持ちや、海へのやさしいまなざしが伝わってきて、見ているだけでとても楽しい時間をいただきました。

子どもから大人の方まで、どれも心のこもった力作で、選ぶのが本当にむずかしく、何度も「全部を展示したい!」と思ったほどです。

どの作品にも、クジラへの愛情があふれていて、僕自身とても感動しながら拝見させて頂きました。